こんにちは。築山です。

このブログを読んでくださる方々にとっては、沖縄県が全国屈指の貧困県であることは衆知の事実だと思います。

2016年の調査報告によると、沖縄県の貧困率は34.8%(全国平均18.3%)、ワーキングプア率は25.9%(全国平均9.7%)、子どもの貧困率は37.5%(全国平均13.8%)となっていて、沖縄県民も、県が重点的に取り組むべき施策として「子どもの貧困対策」をあげた人は42.1%で最も多く、次点である「基地問題」の26.2%を1.6倍も上回っています。

ご存知のように、沖縄には年間3,000億円を超える税金が投入されており、国庫支出金の人口あたり受取額で見ると全国1位です。子どもの貧困対策には2016年から毎年10億円以上が投入されており、直近で13.1億円まで増えていますが、直近の各種数字を見る限り、子どもの貧困問題は改善されているとは言い難い状況が続いています。

完全失業率 :3.7%(全国ワースト)

年間賃金 :247万円(全国ワースト)

待機児童率 :2.1%(全国ワースト)

高校進学率 :97.3%(全国ワースト)

大学進学率 :40.2%(全国ワースト)

そもそも、築山にしてみれば「子どもの貧困対策」という名前からして違和感があります。子どもには原因も責任もありません。それは大人(親)とその社会にあります。

そうであるならば、その対策は子どもに対してではなく大人に対しても行うもの、つまり貧困対策そのものではないのか?…というのが素朴な疑問です。また、予算額が沖縄関係予算のわずか0.4%(沖縄科学技術大学大学院 OIST運営費用の15分の1)しかないから改善できないのか?もし予算を増やせば本当に改善できるのか?…これもまた難しい問題です。

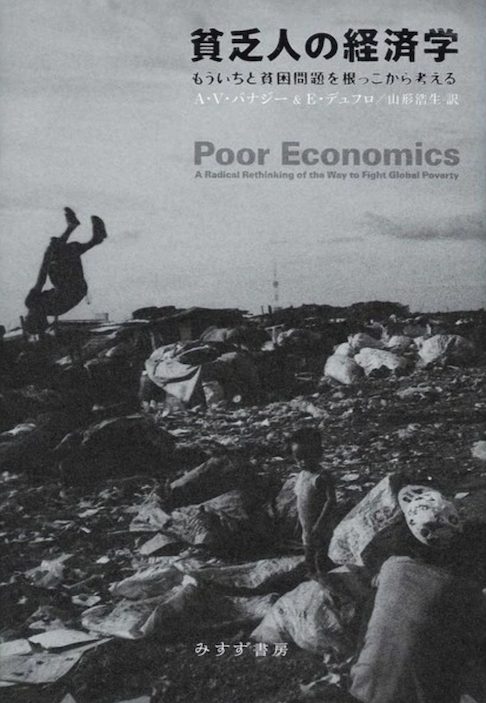

沖縄に住んでいると、貧困問題はあらゆる領域で影のように付き纏ってきます。築山は、経営コンサル屋として、沖縄企業の収益と関わった人たちの給与を上げることで、微力ながら、自分なりに貧困問題解決のお手伝いをしていますが、改めて貧困問題の構造理解とその解決方法を考えたいと思っていたところに、この本を見つけました。

筆者は、2019年ノーベル経済学賞を受賞した、アビジッド・V・バナジーとエスター・デュフロの二人、訳者は山形浩生氏です。山形氏は、日本の某シンクタンクで途上国の開発援助コンサルタントをしながら、経済から文学まで様々な名著に携わる翻訳家として有名です。ポール・クルーグマンやトマス・ピケティ、ウィリアム・S・バロウズの素晴らしさを知ったのも彼の訳書を通じてでした。本書の初版は2012年、著者のノーベル経済学賞受賞は2019年ですから、ポール・クルーグマン同様に彼と出版社の先見の明に驚くばかりです。

貧困対策における二極的な戦略論争とその限界

本書では、貧困対策の議論で必ずと言ってよいほど対立する二極的な戦略論争、すなわち、介入主義と自由主義の説明から始まります。

前者は「貧困の原因は生まれ育った環境や社会にあり、自己責任論に帰着させてはいけない。貧困対策の効果が出ないのは、援助をチマチマと逐次投入するから。底上げクラスの大きな援助によって環境を整え、彼らが成長できる環境を作ることが必要」というものです。

一方、後者は「そうは言っても、過度な援助は、結果的に人々の自主性と意欲を奪うだけでなく、実行者たる公的機関の怠慢や汚職の温床にもなった。金はいくらあっても足りない。財源はどうするのか?必要最小限の援助に留めて、主体性と自助努力に任せるべき」というものです。

客観的証拠に基づく、現場からのボトムアップによる貧困対策の提案書

どちらも合っていますが、間違ってもいます。どちらにも一理ありますが、一理しかありません。貧困問題は、いずれかの一元論で語れるものではありません。そもそも、世界トップクラスの頭脳や、超のつく金持ちの寄附を以ってしても劇的な改善ができなかった問題です。

だからこそ、従来の貧困対策や援助が機能しなかった原因やボトルネックを明らかにし、それを除去することで、少しでも効果を上げることが出来る。貧困問題の解決は、それを繰り返して積み上げることでしか達成することは出来ない…というのが本書の要旨であり、それらがランダム化対照試行という社会的な実証実験の裏付けによって語られています。

実証実験の結果が浮き彫りにした、貧困層の選択と行動の論理 5つ

前提として、本書で語られる貧困層は「絶対的貧困」(1日1.99ドル以下で生活する人々)であり、このレベルの貧困層は、沖縄を含めて日本には殆ど存在しません。沖縄の貧困層は「相対的貧困」(国民所得中央値の半分=122万円未満で生活する人々)ですので、本書で語られる議論がそのまま該当するわけではありませんが、本書に書かれた、実証実験の結果が浮き彫りにした貧困層の選択と行動の論理には、普遍性を感じるものが多くありました。

1. 量より質。「貧困層は飢えている」というステレオタイプな思い込み

人間が生きていく上で、1日に必要なカロリー量は1,200kcalと言われてますが、国連食糧農業機関によると、現在の世界食糧生産高は全人類に1日2,700kcalを供給可能で、紛争や自然災害等に起因する配給不全の場合などを除けば、例えばインドの最貧地域にも必要なカロリー量は行き渡っています。

貧しい人は、収入が増えると、それをカロリー量の増加に充てるのではなく、砂糖や酒類などの「より高価なカロリー」言い換えれば「もっと美味しいもの」の購入に使い、カロリー摂取量はあまり増えない…という結果になりました。さらには、偏食によって糖尿病などの病気を患ってしまい、その治療費によって貧困に逆戻りする…という皮肉なことも起こりました。貧困層に必要なのは、カロリーの量よりも質であり、食べることでさらなる貧困に陥らないための基礎的な栄養知識なのです。

次ページに続きます