こんにちは。築山です。

沖縄の観光業が好調です。今年度の観光客数は、過去最高を記録した2018年の水準に戻りつつあり、再び1,000万人を突破すると予想されています。雑誌の旅行特集も、一時期は台湾にお株を奪われていたいましたが、ここにきて沖縄が復活しつつあります。

しかし、同じ1,000万人といってもその内訳は異なります。まず、国内客が過去最高を記録した一方で、海外客(インバウンド)は戻り切っておらず、国内客が約8割を占めています。これは、円安が原因です。つまり、自国通貨の価値低下によって海外のリゾート地へ行けなった日本人がその代替地として沖縄を選んでいること、自国通貨の価値上昇によって日本を訪れた海外客を他の日本の観光地と奪い合っていること。加えて、沖縄の海外客の3割を占めていた中国人が、自国の不況による経済的問題と、日本の汚染水放出という政治的問題の影響から半減していることなどが原因です。

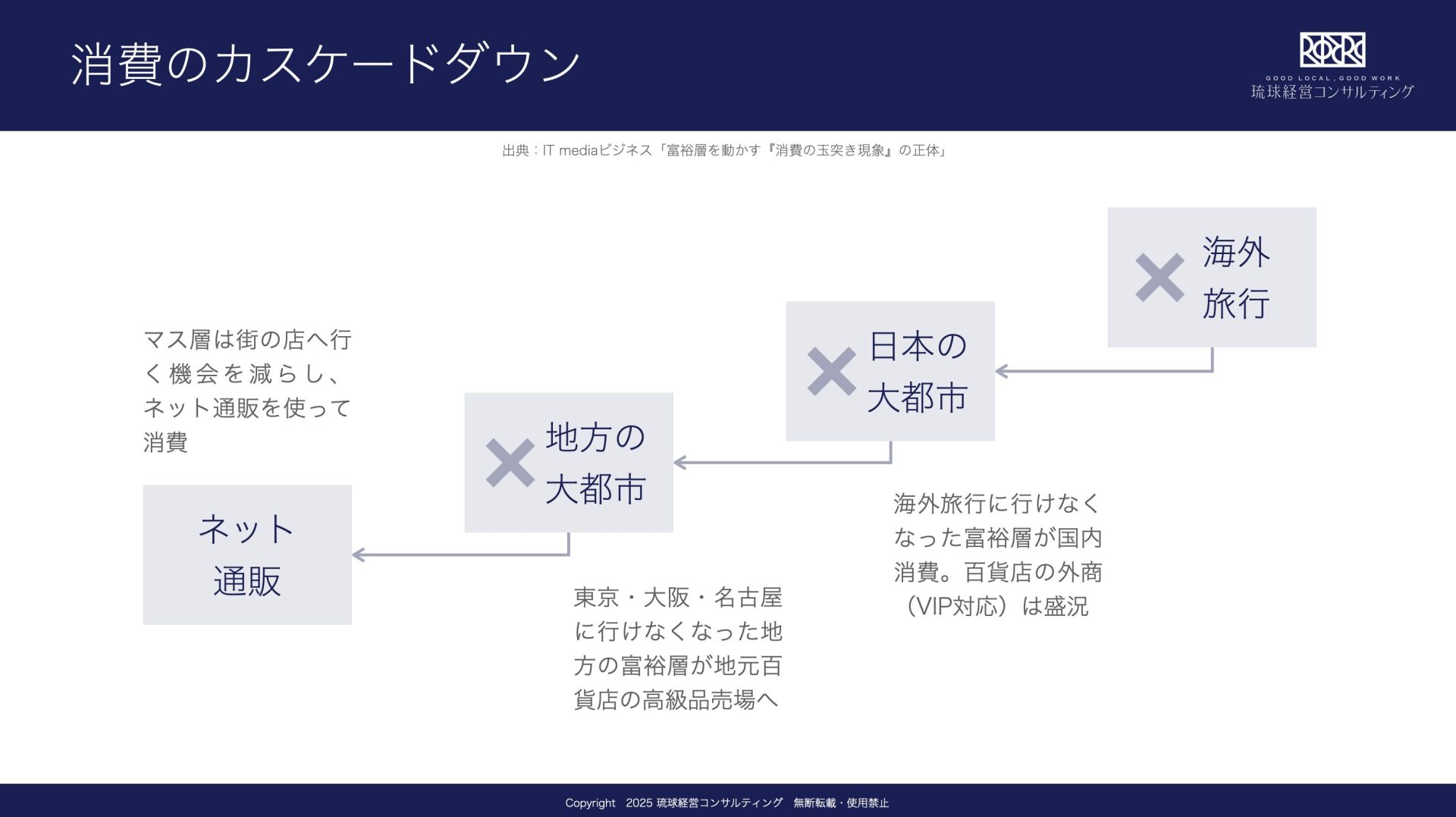

コロナ禍で起こった「消費のカスケードダウン」

コロナ禍では「消費のカスケードダウン」が発生しました。これは、行動制限や外出自粛によって増えた余暇時間を楽しむために趣味品や嗜好品への支出が増えた現象です。

これは、① 海外旅行に行けなくなった日本の大都市の富裕層が国内で消費することで大都市の百貨店(外商)が盛況となり、② 東京や大阪などの大都市へ旅行できなくなった地方の富裕層は地方の百貨店(外商)で消費し、③マス層は街の店へ行く機会を減らしネット通販で消費する…というように、上層から下層へと消費の玉突き(カスケードダウン)が起こりました。あの時期、ブランド品、高級時計やクルマ、美術品などが飛ぶように売れたのは記憶に新しいところです。

円安と物価高による「消費のカスケードダウン」

円安と物価高に起因する実質所得の減少によって、今年の夏休みに「消費のカスケードダウン」は形を変えて起こると思っています。つまり、海外旅行へ行けなくなた人は国内旅行へ出かけ、国内旅行に行けなくなった人は日帰り旅行に出かけ、日帰り旅行ができなくなった人は近郊のショッピングモールに出かける…という構造です。

冒頭で述べたように沖縄観光業の好調はその結果ですし、有名チェーンでは通常の店より価格の高い「プチ贅沢店」が人気で、出店を加速させています。また、都市部の大きな公園、百貨店やショッピングモールの催事場ではハワイや台湾、沖縄などをテーマにしたイベントが頻繁に行われています。

このあたりは、コロナ禍で培ったノウハウを活かせそうですね。また、ほとんどが赤字と言われている東京都心のアンテナショップも、この「消費のカスケードダウン」をチャンスと捉え、地元の祭りやイベントの梃入れをすることで経営を好転させることができるかもしれません。

行動が制限されたらされたで他で消費しようとし、貧乏になったらなったでその範囲での贅沢を求めようとする…。(良い意味で)人間の欲とそれに対応する消費経済はいつだって旺盛でたくましく、チャンスを創り出せるものです。

築山 大

琉球経営コンサルティング

![]()